|

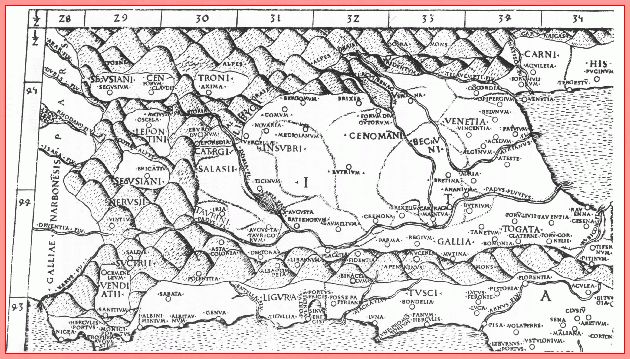

I più antichi abitanti del Canavese di cui si abbia notizia sono i Salassi che occuparono anche tutta l'attuale Valle d'Aosta, anche se di loro non sappiamo né quando vi si fossero stabiliti, né da dove provenissero, né quale fosse la loro stirpe. Alcuni autori collegano la loro origine alla discesa di Ercole in Italia attraverso il Piccolo San Bernardo, avvenimento ancora oggi ricordato dal nome delle Alpi della zona che appunto da Ercole o da uno dei suoi generali avrebbero preso il nome di Graie, cioè greche. Secondo questa opinione i Salassi sarebbero quindi una popolazione d'oltralpe giunta nella valle della Dora Baltea al seguito dell'eroe greco. L'ipotesi più probabile sembra però essere quella di far risalire l'origine dei Salassi all'invasione della valle padana da parte dei Celti o Galli che dir si voglia, avvenuta all'incirca alla metà del V secolo a.C.

Sicuramente le popolazioni celtiche finirono col predominare nella valle padana e questo predominio fissa l'aspetto definitivo della valle padana stessa e anche di quella regione che in seguito verrà chiamata Emilia. Esso spiega anche il motivo del nome con cui i Romani designarono l'Italia Settentrionale e cioè Gallia. In questa sistemazione definitiva i Liguri non oltrepassarono più il Po, che divenne il loro confine stabile, mentre a Nord del fiume fissarono la loro residenza le varie tribù celtiche; nella valle della Dora Baltea si insediò la tribù dei Salassi.

Il primo avvenimento storico riguardante la regione dei Salassi è il passaggio delle tribù galliche dei Boi, dei Lingoni e dei Senoni attraverso il Gran San Bernardo. Come ricorda Livio, verso il 400 a. C. queste popolazioni, lasciata la loro madrepatria, dopo aver valicato il Monginevro, invasero l'Italia scendendo attraverso il paese dei Taurini e andarono a stabilirsi nelle odierne Emilia Romagna e Marche. Dopo questa grande invasione, nel 218 a. C. avvenne la leggendaria impresa di Annibale; il grande capitano cartaginese attraversò le Alpi con un'armata di 38 mila fanti, 8 mila cavalieri e 37 elefanti per colpire al cuore Roma. Narra Polibio che l'esercito cartaginese in 15 giorni passò dalla valle dell'Isère alla piana del Po ma le perdite furono immani: 20 mila fanti, 2 mila cavalieri e molti elefanti. Proprio in occasione della discesa di Annibale i Salassi vengono nominati per la prima volta dagli storici antichi. Si tratta però di una semplice citazione, poiché i Salassi non appaiono in alcun modo coinvolti nelle ostilità fra Cartaginesi e Romani. La popolazione salassa, come del resto tutte le popolazioni alpine, viveva indisturbata e indipendente senza avere con Roma e i romani rapporti degni di nota e questo anche quando Roma aveva ormai sottomesso la maggior parte della pianura padana visto che i Romani avevano conquistato i territori di pianura ma non si erano ancora preoccupati di rivolgere la loro attenzione alle zone alpine. Fino alle guerre puniche infatti gli scambi commerciali con le popolazioni alpine erano di scarso rilievo, le risorse naturali e minerarie delle alte vallate erano pressoché sconosciute e per i collegamenti con le popolazioni transalpine erano sufficienti la via litoranea della Liguria e quella attraverso le Alpi Giulie che offrivano un transito sufficientemente agevole senza le difficoltà e i pericoli degli elevati valichi alpini.

I Salassi vivevano dunque liberi e tranquilli, dedicandosi all'agricoltura, al commercio e all'industria mineraria. E sarà quest'ultima che fornirà ai Romani il pretesto per attaccare i Salassi e muovere alla conquista della loro regione.

La Valle d'Aosta è ricca di filoni metalliferi che i Salassi prima e i Romani poi sfruttarono intensamente. Rame, ferro e argento furono estratti fin dai tempi più antichi come risulta “dall'abbondanza di rovine di antiche fonderie e dall'enorme quantità di scorie che si ritrovano in moltissime località”. In particolare poi i Salassi si dedicavano all'estrazione dell'oro e non solo di quello in pagliuzze che si trova mescolato nella sabbia degli affluenti di sinistra del Po come il Malone, l'Orco, la Dora Baltea, l'Elvo, il Cervo e il Sesia, ma anche soprattutto di quello giacente in miniere situate in gran parte tra Biellese e Vercellese. Famosa a questo proposito è la miniera della Bessa, a pochi chilometri da Biella, dove 20 secoli fa c'erano grandi miniere d'oro a cielo aperto.

|